Es gibt immer einen Weg

Freitags auf dem Block

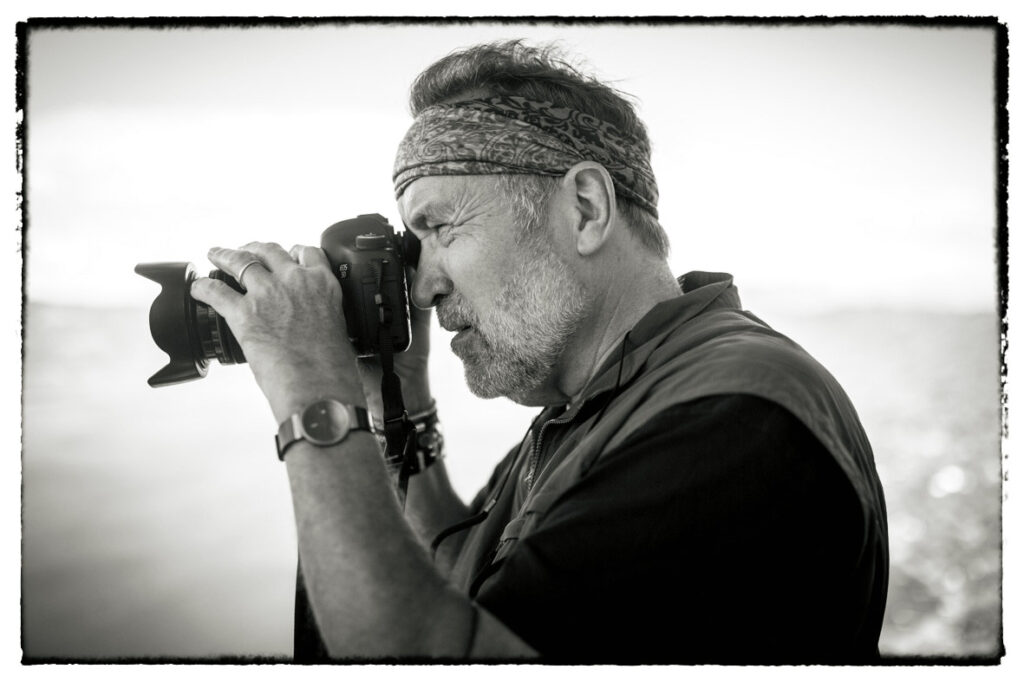

Ein Gespräch mit dem Fotografen Jürgen Escher

Jürgen Escher ist ein langjähriger Freund und Kollege. Das Interview führte ich in Corona-Zeiten, geprägt von Kontaktsperre, Einschränkungen vieler Lebensgewohnheiten, gesundheitlicher und wirtschaftlicher Unsicherheiten und – für Jürgen Escher sehr bedeutsam – Reisebeschränkungen. Er konnte seinen Beruf nur sehr rudimentär im eigenen Büro ausüben. Auch das Interview entstand von Home-Office zu Home-Office.

Jürgen, wir leben im Augenblick in einer Zeit, von der ich vermute, dass uns dazu einmal jüngere Menschen fragen werden: Wie habt ihr das eigentlich damals erlebt? Fühlt sich dieser Moment für dich eher wie Alltag oder wie Geschichte an?

Jürgen Escher. Wie Geschichte! Das Virus hat uns klar gemacht, wie verletzlich wir in unserer globalisierten Welt geworden sind. Hoffentlich lernen wir daraus!?

Das Jahr 2020. Welche gesellschaftliche Entwicklung, welches gesellschaftliche Ereignis macht dir im Augenblick wirklich Sorgen?

Jürgen Escher. Die Menschen, die jetzt auf die Straße gehen und zusammen demonstrieren mit Verschwörern, rechten und linken Extremisten. Wer dort gutgläubig mitmarschiert, macht sich mitschuldig!

Vor genau 75 Jahren wurde Deutschland von den Nationalsozialisten befreit und der Zweite Weltkrieg war zu Ende. Ist es für dich besorgniserregend, wenn Medienvertreter und Reporter in Deutschland heute wieder auf offner Straße angegangen, teils sogar angegriffen werden?

Jürgen Escher. Jedes Jahr sterben weltweit Kollegen und Kolleginnen, die uns informieren wollen, bei der Ausübung ihrer journalistischen Arbeit. Jeder Angriff auf die Presse ist gleichzeitig auch ein Angriff auf unsere Demokratie. Keine Freiheit ohne Pressefreiheit.

Kurzvita: Jürgen Escher

Geb. 1953 in Herford, ist Fotograf. Er studierte Fotografie von 1977-1983 an der Fachhochschule in Bielefeld. Seit 1983 ist er als Fotograf und Designer weltweit tätig für Hilfsorganisationen, Verlage und Redaktionen. Jürgen Escher ist Autor diverser Buchpublikationen. Seine Fotoarbeiten sind in vielen Einzel- und Sammelausstellungen im In- und Ausland zu sehen. Er lebt und arbeitet in Herford und ist Vater zweier Kinder.

Infos unter https://juergenescher.de

Wir leben jetzt seit Wochen in der Corona-Krise mit Beschränkungen der Freizügigkeit. Du sprichst von Menschen, die gegen die Beschränkungen auf die Straße gehen, um zu demonstrieren. Du bist in der ganzen Welt als Fotograf unterwegs und kennst politische und soziale Umstände in Ländern, die man in Deutschland nur aus den Nachrichten kennt. Ist eine Freiheitsbeschränkung, wie wir sie jetzt in Deutschland erleben, bedrohlich? Ist unsere Demokratie in Gefahr?

Jürgen Escher. Ganz entschieden ein Nein! Beruflich war die Pandemie für uns Fotografen extrem schwer. Alle Aufträge wurden storniert, das Reisen war unmöglich. Gottseidank gab es die Corona-Hilfe vom Staat! Wir hatten privat manchmal auch Zweifel an dem Lockdown und den damit verbundenen Einschränkungen gehabt. Aber wir sehen ja jetzt, dass diese krassen Maßnahmen sinnvoll waren.

Fühlst du dich im Augenblick in deiner Freiheit beschränkt? Wie wirkt sich Corona auf dich aus?

Jürgen Escher. Entschleunigung ist die richtige Antwort. Trotz aller Sorgen ist die Corona-Pandemie auch eine Möglichkeit, unser Tun zu überdenken und in Frage zu stellen.

Es wird jetzt oft betont, wie wichtig Kunst und auch die Kleinkunst für eine freie, demokratische Gesellschaft sei. Sind das Lippenbekenntnisse? Oder steckt dahinter für dich etwas Bleibendes?

Jürgen Escher. Ich bin da eher zwiespältig. Die freiberuflichen Künstler und Künstlerinnen aller Kategorien sind mit Sicherheit die großen Verlierer dieser Krise. Viele Hilfen waren unzureichend oder schlecht durchdacht. Unsere Kultur- und Kunstlandschaft wird nach der Pandemie eine andere sein. Künstler und speziell Kleinkünstler sind immer schon schlecht bezahlt worden. Ich habe es selbst miterlebt bei Kulturevents zum Beispiel, alle Beteiligten (Musiker, Moderator, Techniker, Handwerker etc.) wurden bezahlt nur die bildenden Künstler nicht. Man würde doch Werbung für sich machen und sicher Arbeiten verkaufen – ist immer wieder ein Totschlagargument der Veranstalter. Vielleicht beginnt jetzt ja ein Umdenken.

Seit einiger Zeit befinden wir uns in Europa im ständigen Krisenmodus: Die Banken-Krise, die Flüchtlings-Krise, die Corona-Krise, Demokratie-Krise, Krisen durch terroristische Anschläge. Hört sich als Europäer ziemlich dramatisch an. Ist es das?

Jürgen Escher. Europa ist schon an der Flüchtlingskrise gescheitert. Jetzt droht Europa an der Corona-Krise zu scheitern. Solidarität in Krisen ist in Europa problematisch. Wir leben aber zusammen auf dieser einen Erde und wir müssen endlich anfangen, nicht nur europäisch (sondern global) Verantwortung zu übernehmen und gemeinsam zu handeln.

„Seit dem Jahr 1983 arbeite ich als Fotograf in der ganzen Welt. In diesen 37 Jahren ist eine ganze Menge passiert. Ich liebe meinen Job noch immer! Warum? Weil ich einen der schönsten Berufe der Welt habe, das Fotografieren, die Menschen und das Reisen liebe.“ Jürgen Escher

Du sagst oft, du möchtest dazu beitragen, die Welt ein wenig besser zu machen. Wie wichtig ist dein Beruf, um sich auf den Weg in eine solche bessere Welt zu machen?

Jürgen Escher. Die Welt besser zu machen, fängt bei jedem selbst an. Wenn ich es schaffe durch meine Fotos Menschen zu berühren und zum Nachdenken zu bringen, habe ich schon viel geschafft.

Bilder und Fotos können auch lügen. Fotos werden aus dem Kontext gerissen und vor einen bestimmten propagandistischen Karren gespannt. Man kann sie manipulieren, um unsere Wahrnehmung zu beeinflussen. Wenn du an solche manipulativen Beispiele denkst, kommen dir dann hin und wieder Zweifel an deinem Beruf?

Jürgen Escher Ein guter Fotograf hat immer Zweifel. Aber kein anderes Medium hat die Kraft der Fotografie – deswegen wurden Fotos immer manipuliert. Der Vietnamkrieg wurde auch durch die Macht der Fotografien beendet. Als Konsequenz daraus fand der Falkland-Krieg danach ganz ohne Fotografen statt. Heute ist Kriegsberichterstattung nur noch embedded möglich. Jeder Fotograf/Fotografin ist ein Individuum und jede Fotografie ist erstmal eine individuelle Aussage – es gibt keine objektiven Fotos. Gibt es objektive Wörter?

Gibt es Grenzen der Fotografie?

Jürgen Escher. Diese Grenze sollte jeder in sich formuliert haben. Kein Foto sollte entstehen ohne das Einverständnis des Menschen, der fotografiert wird. Ein Beispiel: Wenn ich als Fotograf das Vertrauen der Menschen habe, sie zu begleiten und ihr Leben zu dokumentieren, dann sind auch Aufnahmen von Trauer, Verlust, Schmerz usw. möglich. Weil ihr Leben und Leiden dann wieder anderen Menschen einen Weg aufzeigen kann. Man gibt ihnen so eine Stimme!

Welches von deinen Bildern ist dir im Augenblick das wichtigste und warum?

Jürgen Escher. Der Weg – fotografiert 1992 in Suriname für das Lateinamerika-Hilfswerk Adveniat. Licht und Schatten komprimiert im Bruchteil einer zehntel Sekunde. Die Silhouette des Jungen am Ende des Weges auf dem Weg in sein Dorf; er, fasziniert von uns Neuankömmlingen (mit Boot) und ich, fasziniert von dem Motiv. Es existiert nur ein Negativ von dieser Szene, die mich und viele andere Menschen bis heute begleitet. Es gibt immer einen Weg.

In Home-Office-Zeiten müssen viele Menschen anders mit der Alltagszeit, die sie haben, umgehen. Was machst du heute in deinem Alltag anders. Was davon würdest du gerne beibehalten, auch ohne den Virus?

Jürgen Escher. Da ich selbstständig bin und mein Büro eh zu Hause ist, würde ich nichts ändern wollen. Ich habe das Glück, meine Leidenschaft zu meinem Beruf gemacht zu haben. Das Reisen und das Eintauchen in andere Kulturen sind mein Lebenselixier. Und das kann ich hoffentlich bald wieder machen!

Was würdest du einem nahestehenden Menschen in 75 Jahren gerne sagen, was wir heute hätten einfach besser machen müssen?

Jürgen Escher. Durch Corona hätten wir eigentlich begreifen müssen: Wir leben zusammen auf dieser Erde und wir müssen endlich anfangen, global Verantwortung zu übernehmen und gemeinsam zu handeln.

Das Interview führte Michael Helm im Juni 2020.

Alle Bildrechte liegen bei Jürgen Escher.

Fotografenbild: Jonas Brander.